第一回「古民家しもざと再生プログラムvol.1」(“下里・有機の里ツーリズム”の構築・推進)

地域資源の活用やボランティアを取り込んだグリーン・ツーリズム

“下里・有機の里ツーリズム”の構築・推進

有機農業の意識啓発の取組みによって、集落(霜里農場見学会を2000年より開始、年間約500人が参加。市民菜園や有機農業塾を2012年より開始、年間延約200人が参加。)や周辺の有機の食品を取り扱う店舗・飲食店(町内に7店舗、近隣に2店舗)に来訪者が増えている。

しかし、集落内に拠点施設がないことが課題としてあげられる。一方で、廃校や古民家などの未活用資源がある。

地域住民、有機農家、地元NPO、都市部NPO、都市在住の下里ファン(市民菜園や有機農業塾参加者)などを対象に、下里・有機の里ツーリズム検討ワークショップを4回開催(平成25年9月22日18名参加、平成25年10月19日17名参加、平成26年1月17日9名参加、平成26年2月1日12名参加)した。

集落の魅力を楽しむためのグリーン・ツーリズム実践ワーキングとして、現在交流拠点となりつつある築100年以上の古民家で、2回、建築家、職人を講師に、エコトイレの設置及び壁の補修を行った。

また、廃校及び周辺の農地や古民家の活用したグリーン・ツーリズムについて、地域住民や、都市住民を踏まえて、検討ワークショップを行った。

■ 概要

今回のワークショップは埼玉県比企郡小川町の下里地区にある一軒の古民家で開催された。開催地の下里は美しい田園風景が広がり、天皇杯の受賞をきっかけにこの美しい田園風景を残す機運が高まっている。また近年、有機農産物の生産高も増加しており、有機の里として都市住民を農業体験等で受け入れた交流や、地元での有機農産物の周知活動などを行っている。今回はこのような「有機の里づくり」の一環として行われた。当日は、初めに土壁塗りの説明を講師の方から受け、全員が土壁塗りを体験した。その後コンポストトイレの作成手順の説明を講師の方から受け、参加者は土壁塗り班、コンポストトイレの大班・小班の3つに分かれて作業を行った。

今回のワークショップは埼玉県比企郡小川町の下里地区にある一軒の古民家で開催された。開催地の下里は美しい田園風景が広がり、天皇杯の受賞をきっかけにこの美しい田園風景を残す機運が高まっている。また近年、有機農産物の生産高も増加しており、有機の里として都市住民を農業体験等で受け入れた交流や、地元での有機農産物の周知活動などを行っている。今回はこのような「有機の里づくり」の一環として行われた。当日は、初めに土壁塗りの説明を講師の方から受け、全員が土壁塗りを体験した。その後コンポストトイレの作成手順の説明を講師の方から受け、参加者は土壁塗り班、コンポストトイレの大班・小班の3つに分かれて作業を行った。

■ ワークショップ詳細

1.挨拶とワークショップのプログラム説明

初めの挨拶と説明

はじめに本ワークショップ(WS)の開催地として場所を提供していただいた有井さんが挨拶とプログラムの全体説明を行った。

高橋優子さんが本ワークショップの位置付けを説明

続いて高橋優子さんが本ワークショップの位置付けについて話をした。「美しい里山を千年維持させる」山、川、田を結びつけた下里100年ビジョンの考え方に基づいて行われていることを話した。有機の体験を含めた里山保全の活動を続けるために、古民家を活動拠点とする1年目として位置付けられていることを説明した。

下里有機の里づくり協議会が、有機とは何かをテーマに、有機農業や人と人のつながりも有機的であるという下里を目指していることを伝えた。

2.土壁塗り

講師による作業説明

講師による作業説明

作業を行った古民家は築100年になる木造の古民家で、壁面の表層部と中層部が老朽化によって剥がれ落ちていたため、今回修繕作業を行った。

一般的に土壁は、荒壁→砂壁(中塗り) → 漆喰という行程でつくられる。

今回の作業は、砂壁(中塗り)に当たる部分を行った。砂壁はその名の通り土と砂で塗っていく。

土と砂の比は1:3の割合で、適量の水とツタ(ワラを細かく切ったもの)をミキサーで混ぜ合わせる。

中塗りに使用する土は粘り気のある粘土質のものが適しているそうで、火山灰などは適していない。今回は、杉田さんが家の畑の土を調達して材料とした。

土のこね方の順序は、初めに水、その後土を入れ、砂を土の3倍入れた後ツタ(ワラ)を入れる。ツタの量は水バケツ10杯に対して1kgの分量で配合すると粘性のある中塗り

土壁塗り体験

中塗りの土は、砂が入っているため抵抗感が増し均一で平らに整形しにくいが、砂が入って成分が細かくなるためひびが入らないという。

土を盛った皿を壁に寄せ、土をコテで壁に押し付け、下から上に伸ばすように塗っていく。

背が届かない場所はハシゴを使い、男性も女性も積極的に作業を行った。

手の届く範囲は作業を進めるうちに慣れてきたがコテの入れにくい隅の部分は難しく、講師の杉田さんにご指導を頂きながら作業を進めた。

土壁塗りの課題

土壁塗りの課題

杉田さんの使用しているコテを見せて頂いた。コテを握るグリップの部分は長年の使用によってすり減り、杉田さんの手形に削られていた。杉田さんはこの道具を20年使い続けているという。職人の魂を感じる瞬間であった。

しかし、現在は土塗の工法によって家の壁を作る例は減ってきており、簡易的で工業化された石膏ボードによって作られるのが大半を占めているようである。

石膏ボードの普及によって価格も下がり、デザイン選択も消費者のニーズに合わせて行えるようになったが、ホルムアルデヒドなどの有機化合物を利用しているため、幼児などアレルギー問題などの課題もある。

一方で土壁工法による壁は、自然の材料によって成り立っているためアレルギーなどの問題に対しては効用があるが、時間や手間、コストがかかるといった課題がある。また、石膏ボードによる簡易的な工法の普及により、職人の後継者不足などの問題も発生しており、参加者もこのような取組によって若い人に周知していくことの大切さに共感していた。

3.コンポストトイレ

講師による作業説明

講師による作業説明

埼玉県比企、入間地域で古民家の再生、修復を行っているコミュニティアーキテクト・ラボの八巻さんから、コンポストトイレづくりの説明を頂いた。

コンポストトイレとは、バイオトイレとも呼ばれ、微生物の働きで堆肥分解するトイレのことをいう。

家庭用バイオトイレとして、庭仕事や田舎暮らしなどに用いることが多く、環境に優しく臭気があまり出ないという特徴がある。

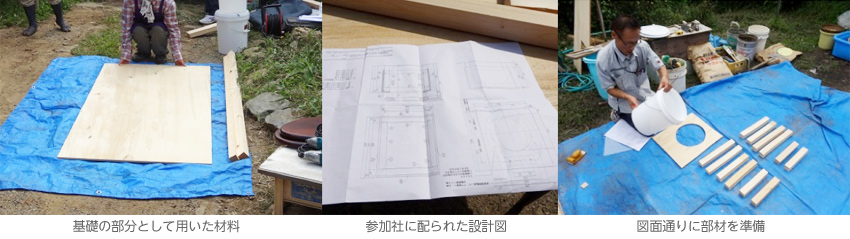

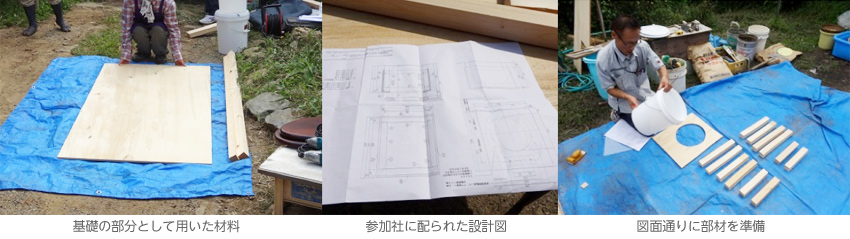

今回の材料は、すべて身近に手に入るもので揃えられている。便座はインターネット、便座を乗せる基礎の部分と受け皿となるバケツはホームセンターから調達している。

今回は大・小用2つのトイレづくりを行った。大小を同一のものにすると臭いが発生する、また別々にした方が堆肥しやすいという理由で分けて作成した。

設計図が参加者全員に配布され、パーツごとに振り分けられた番号に書かれたサイズと数量を切り揃え、組み立てた

コンポストトイレづくり

コンポストトイレづくり

参加者は、初めて使う道具に戸惑いながらも役割に片寄りがないように道具を回して全員が一通りの作業を行った。

便座の位置など現地で調整しないと決定できない部分もあったため、現地設計を行いながら作業が行われた。

また、寸法通りに正確にカットされない部分も発生したが、参加者全員で工夫を凝らしながら作業を進めることができた。

コンポストトイレの完成

写真左の有井さんは、作業を終えた自分の家を見て、「皆様のおかげで見違えるようにきれいになりました。ありがとうございました。」と感謝の言葉を述べた。

4.柿渋

柿渋の説明

柿渋は、当初柿渋づくりを体験する予定であったが、今回は実の生長速度と実施日の関係もあり、スタッフが事前に仕込んでおき、柿渋づくりの説明が中心に行われた。

・仕込み作業は、まだ熟していない青い柿をビニール袋に入れ、それを叩きながら適当な大きさに砕いていく。砕いた柿に水を加え、一週間ほど寝かす。

この行程に習い、スタッフが仕込んで1週間くらいのものをお披露目した。

これをザルで濾し、茶色になるまで1年ほど発酵させて保管する。

柿渋からは独特の匂いがしたが、参加者はこれを好む人が多く、持ち帰って発酵させると声を弾ませている人もいた。

5.おわりに

予定より30分ほど遅れて土壁もコンポストトイレを仕上げ、参加者からは達成感のある声があがった。スタッフが次回のワークショップの告知を行い、参加者の希望を聞いたところ今回の参加者はほぼ全員が次回も参加すると答え、今回のワークショップを開催した意義を感じられる瞬間でもあった。

その後、参加者も含めて片付けを行い解散した。

今回のワークショップは埼玉県比企郡小川町の下里地区にある一軒の古民家で開催された。開催地の下里は美しい田園風景が広がり、天皇杯の受賞をきっかけにこの美しい田園風景を残す機運が高まっている。また近年、有機農産物の生産高も増加しており、有機の里として都市住民を農業体験等で受け入れた交流や、地元での有機農産物の周知活動などを行っている。今回はこのような「有機の里づくり」の一環として行われた。当日は、初めに土壁塗りの説明を講師の方から受け、全員が土壁塗りを体験した。その後コンポストトイレの作成手順の説明を講師の方から受け、参加者は土壁塗り班、コンポストトイレの大班・小班の3つに分かれて作業を行った。

今回のワークショップは埼玉県比企郡小川町の下里地区にある一軒の古民家で開催された。開催地の下里は美しい田園風景が広がり、天皇杯の受賞をきっかけにこの美しい田園風景を残す機運が高まっている。また近年、有機農産物の生産高も増加しており、有機の里として都市住民を農業体験等で受け入れた交流や、地元での有機農産物の周知活動などを行っている。今回はこのような「有機の里づくり」の一環として行われた。当日は、初めに土壁塗りの説明を講師の方から受け、全員が土壁塗りを体験した。その後コンポストトイレの作成手順の説明を講師の方から受け、参加者は土壁塗り班、コンポストトイレの大班・小班の3つに分かれて作業を行った。 講師による作業説明

講師による作業説明

講師による作業説明

講師による作業説明

コンポストトイレづくり

コンポストトイレづくり