下里有機の里づくり講演会「里山から見える未来」実施報告

■ 概要

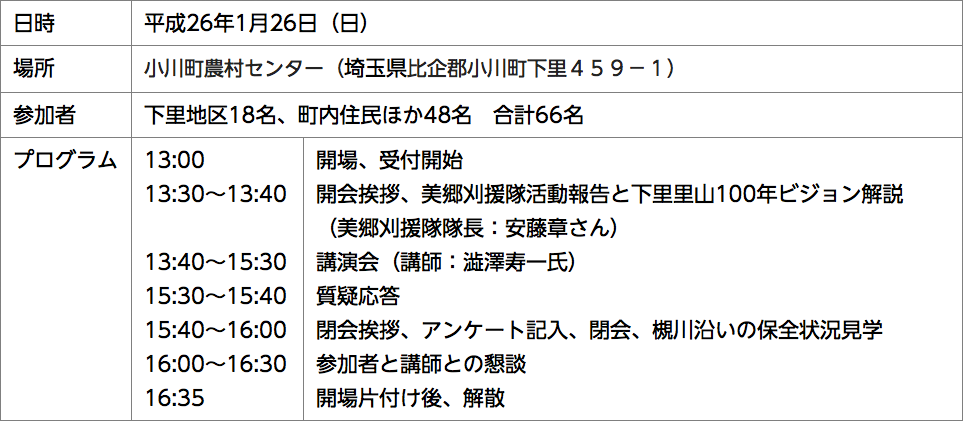

■ 概要

開催地の下里地区は美しい田園風景が広がり、この田園風景を囲むように里山があり、地域の有志によってその保全活動が行われている。また近年、有機の里として都市住民を農業体験等で受け入れた交流や、地元での有機農産物の周知活動などを行っている。今回はこのような「有機の里づくり」の一環として行われた。

この講演は、里山から見える未来~持続可能な地域を支える人づくりとは~というテーマで古くから里山の資源を活用し、生きるための全てを自然から調達していたと言われる山村の暮らしから現代に生きる私たちが学ぶべきことはなんなのかを地域の人に知ってもらい、農地ばかりではなく里山という自然環境の保全活動を含めた有機の里づくりという活動が地域社会に意義あるものであることを身近な事例を交えて感じて戴ければという主旨で開催された。

■ 講演会詳細

1.挨拶と講師のご紹介

安藤章さんによる初めの挨拶と地元での活動内容の説明

開会に当たり主催者である下里有機の里づくり協議会を代表してこの地域で任意団体として里山保全活動を行っている美郷刈援隊の隊長である安藤章さんから開会の挨拶と地域での活動の目的や活動内容、また下里里山保全100年ビジョンとして長期の目標をたてて活動していることの説明と今回の講演会の主旨の説明があった。

講師(澁澤寿一氏)の経歴の紹介を行った。

講師(澁澤寿一氏)の経歴の紹介を行った。

続いて安藤章さんから講師である澁澤寿一氏の経歴の説明があった。澁澤氏は現在認定NPO法人共存の森ネットワークの理事長であり、日本や各国の環境NPOと森づくり、地域づくり、人づくりの活動を実践なさっている方である。

2.講演

講演内容の構成

テーマ:「里山から見える未来」

現代社会に置いて若い世代の不安というのは、安心できる「モデル」が無くなっていることに起因しているとし、その「モデル」を里山での持続可能な生活に求めることが出来るのではないか、そして村づくりを行える人材育成とはどんなことなのかということを具体的な事例を上げながら分かり易く説明する。

(1)現代は不安の時代

(1)現代は不安の時代

- 何を一生懸命やれば安心できるのかという「モデル」の無い世代となっている。

- 膨大な地下資源由来するエネルギーを使っているが自然の供給量を上回っており、次世代から先取りしているから廻っているに過ぎない

- お金が世界共通のコミュニケーションツールになってしまいグローバル経済が発展してきたが、70億人の人口の生存=命をお金で保証できるのか。

- この価値感とは違う価値を共有しようと言わなければならない。

- そこでは文化、祭り、人間関係といったことが大切になる。

(2)里山活動で学んでいること

- 日本という国はその気候風土もあり縄文時代から森と人が共存するという生活をしてきた。

- 日本の自然が多様なのは人間が森を利用してきたから

- 人が森を伐り、森に光が入り、多様性を生みだす

- 里山とは里と山のこと里は人間のくらし、山は周辺の自然ということ。両方が維持されるのが持続可能な里山の暮らしだった。

- 例えば秋田の鵜養では飢饉に一度も見舞われる事がなかった。生きるすべて(水、食料、繊維、燃料、薬など)を自然から調達していたからである。

- 農業や林業も経済活動である職業としてではなく人間として生きるということとして学ぶという活動を続けて来た。

(3)これからの人が生きる「モデル」とは

(3)これからの人が生きる「モデル」とは

- 村の暮らしは不便だが温かい社会⇔都会の暮らしは便利だが冷たい社会

- 村の中では関係性をどう持つかが重要(“ありがたさ”と“煩わしさ”の狭間)

- 仕事と稼ぎという考え方。村には収入を得るという意味での稼ぎのほかに仕事というものがある。最も重要な仕事は“祭り”こらは来年も生きて行こうという確認、覚悟をする場。その他“結”や“普請”というものもある。

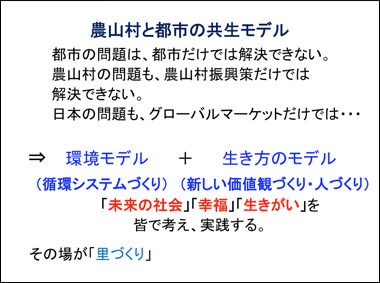

- 地域の問題(過疎化、高齢化・少子化、都市との所得格差、教育環境、医療、働く場)

都市の問題(空洞化、退職高齢者の役割・居場所、食の安全安心、ストレス・不安・落ちこぼれ、健康、若者の雇用・働く場)

共通の問題(循環型社会、自然共生型社会、低炭素・生物多様性、新しいライフスタイルの構築) - 農山村と都市の共生モデルが必要 → 環境モデル(循環システム作り)+生き方のモデル(新しい価値観づくり、人づくり)

- 経済にばかり目がいっていていままで宗教、芸術の世界のものとしてきた“やさしさ”、“愛”、“慈しみ”、“許し”ということを生活の中に取り戻す事が必要

- そのためには里山の中で人が生きて来た事から学ぶことがあるのではないか

- 里山づくりとは人間がどう生きるかということを伝え、考えるという事。生活は買うものではなく作るものであるということ。そのために人のコミュニケーションが大切であるということ。

- あたたかさを作る事がまちづくりである。

- また、その思いを繋げる人間側のシステムが必要である。若い人を育てるというスタンスで次世代を育てなければならない。

講演後の質疑応答

講演後の質疑応答

限られた時間ではありましたが、質疑応答の時間を設けました。「むしろ村社会の煩わしさから抜けだしたいと感じている人が多いのではないか?」「都会から来る人がイベントや一時のリクリエーションのような気持ちで非日常を体験に来るというようなことが続いているが本当にこれが地域づくりになるのか」「自分はこの地域に移り住んで来たよそ者であるが役にたてるのか」「漠然と感じていたことを明確に行って頂いて有難かった」などの質問、意見が出ました。皆さん日頃から地域づくりについて真剣に考えていらっしゃる事がよくわかりました。澁澤先生からは地域の人がこのままではダメになるという危機感を持つ事が重要であること、そのためには人口シミュレーションは当たるということ。中にいる人だけではダメで2〜3割のよそ者が必要であること、それは村の良さの発見者であるとともにしがらみが無いという安全弁的な役割もある。イベントであっても良いのではないか、むしろそれを永く続ける事が大切でありその中で気づきが生まれる。など澁澤先生の実践に裏付けされた有益なアドバイスを戴く事が出来ました。

3.里山保全活動場所の見学(農村センター近く(200m)槻川沿いにて)

3.里山保全活動場所の見学(農村センター近く(200m)槻川沿いにて)

質疑応答終了後に地元里山保全活動の現場見学として澁澤先生にもご同行いただき希望者による篠竹伐採場所の見学を行いました。この場所は、里山保全100年ビジョンに則り地域の景観保全を行うと共に護岸を兼ねた植林(さくら、ケヤキ、もみじなど)を計画している場所でもあります。また、伐採した篠竹はその場でチップ化するともに近くの堆肥場で堆肥化し地域の有機農業資材としても活用し地域資源の循環活用を行っていることも説明させて頂きました。

4.講演後の懇談会(農村センター内和室にて)

さらに見学会後に希望者18名により澁澤先生との懇談会を行いました。30分程度の短い時間ではありましたが各自自己紹介を行うとともに講演の感想や質問など活発な意見交換を行う事が出来ました。

5.講演後のアンケート

講演後にアンケートの記入をお願いしました。66名の参加者のうち27名からの回答(回答率41%)がありました。

質問項目と回答内容は以下の通りです。

Q:参加してみて…

よかった:27名(全員)

Q:よかったことなど具体的なご意見をお聞かせ下さい(抜粋)

自分の中にもあった考え方を明確にしてくれました ものすごくわかりやすく、腑に落ちました。進むべき道が見えた気がする。 「地域づくり」というものを考えさせられる大変心に響く講演でした、ありがとうございました 有機農業の推進の根源に里山保全があり、里山保全の根源理由を澁澤先生の講演から学ぶことが出来ました。今後の私の仕事(有機農業推進)に大いに生かして参ります。 環境保全でなく里づくりをいうお話はとても勉強になりました 里山保全の考え方、共生するということの大切さを学びました。

Q:地域の自立が持続可能な地域となるために何が必要だとお感じになりましたか(抜粋)

人との関わり方と人まかせ国まかせにしない自立した各自の姿勢、生き方、暮らし方と感じました。そして実践できることから実行していくことが大事だと感じました。 もっと自分の生きた地域を学ぶ事が大切と思えて、地域の祭りから神と人間の関係に興味を覚え定年後の大きな楽しみとなった。 一人一人の未来への想像性や思いやりだと思いました。 先生のお話で若い人たちが農業に目覚め生きることを真剣に考えている人たちが増加していることお聞きして、希望の光です。会場にもそういう賢い若い人たちがたくさんいらしてましたネ。

Q:今後、下里地区の里山保全活動などによる村づくりの取組みに御参加いただけますか

参加したい:13名