有機農産物マルシェ(人材育成)

人材育成

当集落の有機農業の人材を活かした有機農業を学ぶ有機野菜塾、体験する貸し菜園や、有機農産物の特に地域内循環を促進するマルシェの企画支援、助言を行い、当集落の就農者や地域づくりに関わる若手人材の人材育成を行った。

有機野菜塾は、平成24年5月より平成25年3月まで計11回開催し、周辺住民や東京などの都市住民延べ200人以上が参加、来訪した。貸し菜園を周辺や都市部住民12組に貸し出し、毎週、毎月のように来訪があった。多くの来訪者は、小川の有機農産物や加工品を、周辺の直売所や店舗などで、毎回のように購入しており、副次的な経済効果もあった。

有機農産物マルシェを平成24年7月より1月までの毎週土曜、計29回開催し、延べ510人の来店があった。期間中10回、人材育成会を行い、売り場や販売体制の改善を行った。それぞれ収益事業として実施し、自立した運営を行っており、来年度も継続することが決まっている。

有機野菜塾、貸し菜園については、今後、様々な集落活性化活動を展開していくこともあり、集落の次の世代を担う若手や新規就農者が、新たにNPO法人を立ち上げ、運営を行っている。有機農産物マルシェは新規就農者6軒が協働して、運営を行っている。

昨年度の本事業で行った地域住民向けのアンケート調査にて、有機農産物の購入意向があるものの、購入の場所が少ない、判らないなど有機農産物の地域内循環・消費についての課題を把握した。そこで、小川町駅徒歩30秒の有機農産物をテーマにした「小川の有機野菜が主役の日替わりシェフレストランべりカフェつばさ・游」の店頭にて、当集落の有機農業の新規就農者たち6軒が中心となり、有機農産物マルシェを行った。直売を通じて、有機野菜の美味しさと意義を理解して貰い、新規就農者の販路拡大と都市と農村の交流を図った。当協議会では企画や運営の技術的支援を行い、当集落の就農者や地域づくりに関わる若手人材の人材育成を行うとともに、自立運営の支援を行った。

有機農産物マルシェは具体的には、平成24年7月より1月までの毎週土曜、計29回開催し、延べ510人の来店があった。期間中10回、人材育成会を行い、売り場や販売体制の改善を行った。それぞれ収益事業として実施し、自立した運営を行っており、来年度も継続することが決まっている。新規就農者6軒が協働して、収益事業と実施し、自立した運営を行った。来年度も継続実施することが決まっている。

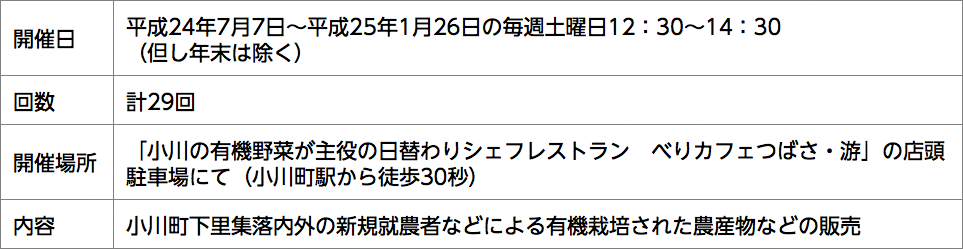

■ 有機農産物マルシェの開催概要

■ 有機農産物マルシェの様子

■ 有機農産物マルシェの結果と成果

■ 有機農産物マルシェの結果と成果

■ 有機農産物マルシェの課題