稲作り勉強会(調査・研究と分析)

当集落では、有機農業を基盤とした「有機の里」づくりを2001年から開始しており、各農家の有機農業歴は浅く、各農家は試行錯誤している状況である。当集落や周辺集落の農家を対象に、有機農業の勉強会や、有機の稲作の基準づくりの研究を行い、有機農産物の質の向上を図った。4回の勉強会を行い、当集落を中心とした農家延べ48人の農家が参加し、より高度な有機農業の技術や考え方を学び、有機基準の確認が行われ、埼玉県特別栽培プレミアム(無農薬無化学肥料栽培基準)を申請するに至った。

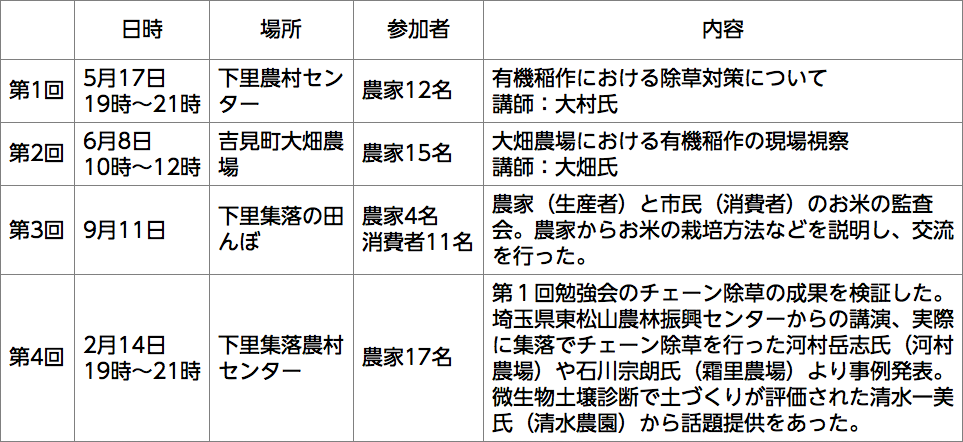

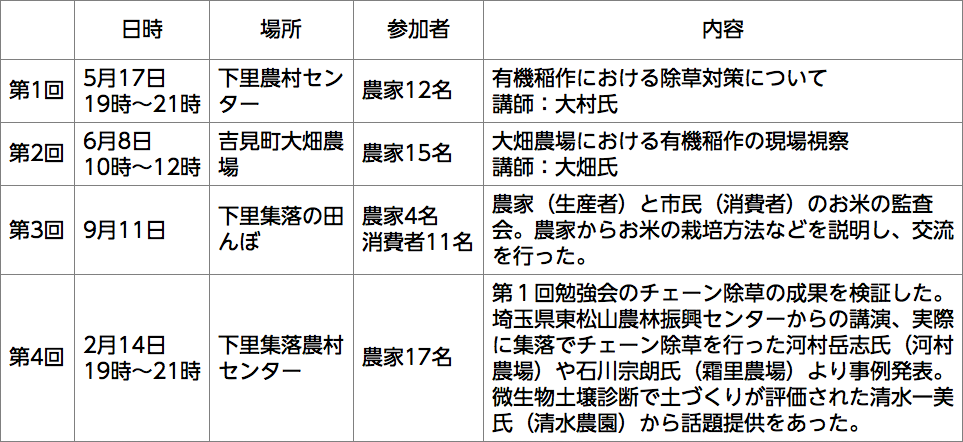

■ 有機農業勉強会と基準づくりの実施概要

■ 有機農業勉強会と基準づくりの成果

下里集落は有機農業を基盤とした「有機の里」づくりを2001年から行ってきた。1971年から有機農業を行う霜里農場・金子美登氏の影響を受け、2001年から慣行農業から有機農業に転換している集落である。各農家の有機農業歴は浅く、各農家は試行錯誤している状況である。

今回の勉強会により、集落の農家が、より高度な有機農業の技術や考え方を学ぶことができた。

農家同士が集まる機会が少ないため、勉強会を通して、交流を深め、お互いの技術の交換や交流が始まった。

各農家で、有機基準の確認が行われ、埼玉県特別栽培プレミアム(無農薬無化学肥料栽培基準)に申請した。

参加者の中から、慣行農法から有機農法に転換したいという新たな希望者がおり、転換を進めている。

若い新規就農者や研修生も数多く参加し、世代間の交流が行われた。

初めて、消費者参加型の「お米の監査会」を行い、顔の見える有機農業が実現しつつある。

■ 有機農業勉強会と基準づくりの成果

次のステップとして、有機の基本である土づくりの見える化を行う必要がある。

集落の有機農家の高齢化は避けがたく、後継者育成と定住促進のために、貸し農家の存在が必須である。

消費者参加の「お米の監査会」の監査基準を、今後、策定していきたい。

第一回勉強会

第二回勉強会

第三回勉強会

第四回勉強会